Дальше в шёлковом опять несколько готовых пунктов:

Формула справедливости

Формула несправедливости

Часы с кукушкой

Говорит Германия

Затем нынешний Итальянский полдень, а после него опять готовые

Сибирёк

Про малиновую собачку

Потом нужно будет писать:

Про красные туфельки

Бабутка

Рай наизнанку

Я и Ленин

Кровь-строительница... и далее, — немного, всего примерно с десяток лоскутьев.

...Найди пылинку дальних стран.

Вспоминая нехитрый быт шестидесятых-семидесятых годов (собственно первое десятилетие с начала и по начало, и моей жизни тоже, потому что пробуждение моего сознания совпало с началом шестидесятых: летом 1960-го мне исполнился год, и я могла уже смотреть более или менее осознанно), я думаю о том, как мудро он был устроен эстетически.

Гобеленные коврики с незатейливыми сюжетами (утро в сосновом бору, лесные и речные пейзажи, уютные домики, обязательно в лесу — с полянками и лужайками, — с детьми и животными, птицами — зверями лесными и домашними, — в домиках уютные окошки, всегда — даже и днём — зовущие жёлтым светом, то ли от солнца, то ли от абажура, сбор винограда или прочего урожая, богатыри на лошадях и витязи на распутье, собачки и курочки, солнышко и ручеёк, мостики-кладочки через нестрашные водоёмы), картины в тяжёлых золочёных рамах примерно с тем же набором чудес — и на материале, имитирующем полотно и кракелюры, — ткани на шторах и платьях, белые колоннады официальных зданий, отовсюду звучащая музыкальная классика — всё это создавало ощущение уюта и надёжности, всё было освещено вечным и незаходящим светом греко-римской архаики — через ампир, «одомашненную античность».

Скатерти и коврики с бахромой, занавески и занавесы — бархатные и в домах, а не только в клубах и (кино)театрах: театральные завесы обыденности, — плюшевые пальто у бабушек, донашивавших свои «москвички» — чёрные и коричневые, приталенные и прямые, с плиссированными полами, до колен и укороченные, с круглыми воротниками и острыми, — но всегда с огромными пуговицами — почти античными пряжками-фибулами...

Италия в сюжетах — сбор винограда в окрестностях Неаполя (полные корзины сверкающего зелёным золотом и манящего чернильной синевой Неаполя!), прекрасные наездницы, холёные лошади, балконы и висячие сады, извержения вулканов, римские волки, уносящие вместе с Иваном-царевичем наших и заморских царевен, горы и долы, грозы и грёзы (Грёзы) — всё это пряталось до поры в пылинках и порах, но пускало корни в подкорке и со временем давало плоды.

Прививка античностью и вообще мировым искусством незаметно формировала классический вкус — потому что, думаете, такие уж простые платья и юбки носили наши бабушки — помните, в мелкий такой рисунок — синие, тёмно-зелёные, коричневые?

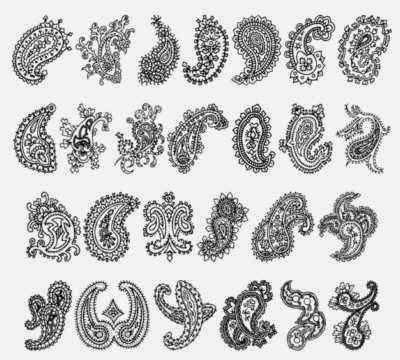

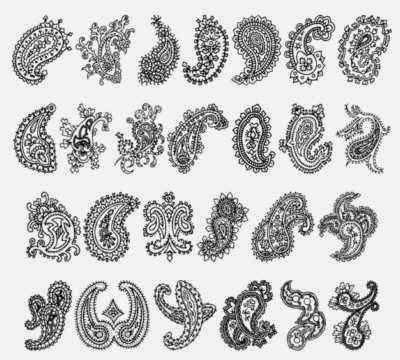

Не то в горошек, не то в бобы... нет, в огурцы!

Потому что любимейший мой рисунок (о, как мечтала я в юности, когда мне было лет двадцать, — о тёмно-зелёном платье с таким рисунком! хоть подходи к бабульке и проси продать или поменяться!) называется — арабский (турецкий, восточный, персидский, — нужное подчеркнуть) огурец!

Вот он:

А вот его история.

И символическое значение: движение, развитие, энергия, счастье, благополучие...

Алёнушка и три богатыря, витязь на распутье, Иван-царевич на сером волке; дети, бегущие от грозы, — Шишкин во всех видах: с медведями, без медведей, с водоёмами и без, корабельный лес и буреломный, — брюлловские прекрасные девушки, лошади, балконы и дети, — брюлловский же не менее (а может, более) прекрасный виноград, так что слюнки текли от ягод и слёзы от солнца, — а домики, домики! как же хотелось войти и жить — и не покидать крылечек, ну разве что ненадолго — покормить курочек и гусяточек, поиграть с кошечками и собачками...

Что из всего этого великолепия было у нас?

Ну конечно же сбор винограда в итальянский полдень — огромная картина в раме, висевшая то в одной комнате, то в другой, так что у меня сейчас ощущение, что виноград этот, освещённый негаснущим солнцем, — был везде: во всех комнатах нововасильевского дома, потом Ба́лках — и, кажется, даже в Сума́х!

Алёнушка — и, наверное, дети, бегущие от грозы (они потом вместе с Грёзом переехали к бабушке Марусе — скорее всего, когда мы уезжали из Нововасильевки, передали бабушке и картины — вместе с жёлтым буфетом и диваном? никогда не спрашивала почему-то у бабушки, не наш ли это у неё и диван с валиками, — наивно полагая, что и бабушка и диван были-есть-будут всегда...) — это на картинах.

Причём Грёз каким-то образом поранился — в холсте образовалась пробоина, — возможно даже при перевозке из Нововасильевки в Приазовье, мама хотела выбросить — бабушка не дала: подклеила с обратной стороны и повесила на стену в зале — как раз над жёлтым диваном с валиками.

Это «избалованное дитя» — исчерпывающий образ нашего с Лилей всегдашнего поведения с собаками и кошками, кормимыми, лечимыми и всячески богоспасаемо-опекаемыми нами, несмотря на запреты (не очень строгие, ибо сама мама была сердобольнее нас с Лилей, вместе взятых, — да и «балованности» особой я не вижу и сейчас в том, чтобы поделиться с другом хорошеньким кусочком):

Вот он, Грёз, в правом верхнем углу, он жил у нас ещё в Приазовье (фотка приазовская), потом переехал с нами в Нововасильевку, а потом опять вернулся в Приазовье — к бабушке Марусе:

А дети, бегущие от грозы, висели у бабушки на противоположной стене, над дверью, ведущей на дяди Толину и тёти Шурину половину.

Вот они у меня теперь здесь.

Алёнушка жила в бабушкиной спальне — над одной из кроватей, вдоль, а поперёк — висел Закон Божий, в связи с которым я решала неразрешимый вопрос (не)возможности убийства этим самым законом, — и мне её неизменно было очень и очень жалко, несмотря на то что она в одном была счастливее меня: мне всегда ужасно хотелось, чтобы у меня было такое же платье (и, наверное, с тех самых пор я питаю слабость к таким расцветкам... а впрочем, они были распространены тогда и в одежде живых бабушек, а не только живописных страдалиц).

Охотников на привале почему-то очень любили вешать в столовых, чайных и кафе — очевидно, для (сомнительного) аппетита:

Иван-царевич на сером волке мне не очень нравился — я чувствовала в этом сюжете какую-то фальшь — уж больно безрадостны были лица у всех, включая волка:

И почему-то я терпеть не могла портрет неизвестной Крамского — мне не нравилось это грубое заносчивое лицо, не нравился ракурс, колорит — словом, дама эта воплощала для меня всё самое отвратительное в людях, пейзаже и сюжете:

Шишкин — в том или ином виде или варианте — был у всех:

В лесу

Корабельная роща

У тёти Шуры с дядей Толей (тоже над дверью, тоже в зале — отделённом от бабушкиного коридором, — так что дети, бегущие от грозы, и корабельный лес висели спинами друг к другу — изнанкой картины) был вот этот шишкинский «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»:

И всегда, во всех видах (в репродукциях, в самодельных копиях художников-любителей) мне очень нравился поленовский дворик.

Да и кому он может не понравиться?

Ведь там есть всё, что нужно человеку для счастья: и итальянско-римская неугасимая лампада солнца, и мандельштамовские зелёные луга, и неапольский виноградный травяной изумруд:

В. Поленов. Московский дворик. 1878

Три богатыря, витязь на распутье, утро в сосновом бору у нас были были гобеленные.

И если вы полагаете, что эти бесхитростные коврики так уж просты, — вы ошибаетесь...

Где-то я читала, что станки по производству тонких, но крепких и высочайшего качества (они благополучно прожили по полста лет и выглядят как новенькие) гобеленов были вывезены после войны из побеждённой Германии, и первое время на них изготавливали коврики с внеидеологическими немецкими сюжетами — с домиками-оленями-детьми-мостиками-лужайками, — а потом перепрограммировали на наши родимые — и тогда появились богатыри и витязи и наш сосновый (а не немецкий) лес...

Смотрите сами: вот это наши медведи в нашем бору (чудом сохранившиеся, но потёртые, потому что использовались в последние годы, как и богатыри, в качестве накидки на диванах и креслах):

А вот гобелен, подаренный мне Марией Прокофьевной летом 2012 года, — а его ей подарила Анна Емельяновна Москаленко, наша соседка, так что гобелен этот — из параллельного (зазеркального) домрайсада:

Ну явно же немецкие домики?

И бахрома какая старательная:

Видите богатыря за спиной у моей подруги Любы?

А видите двух других за моей спиной?

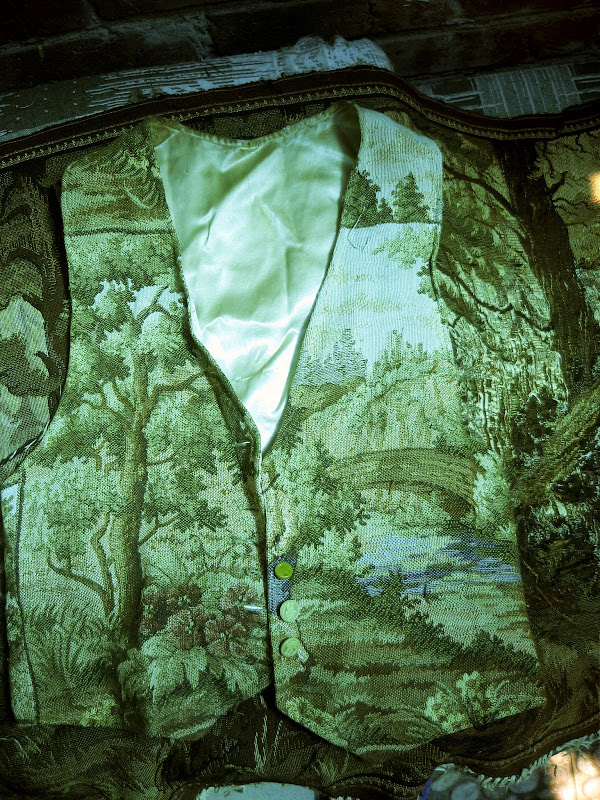

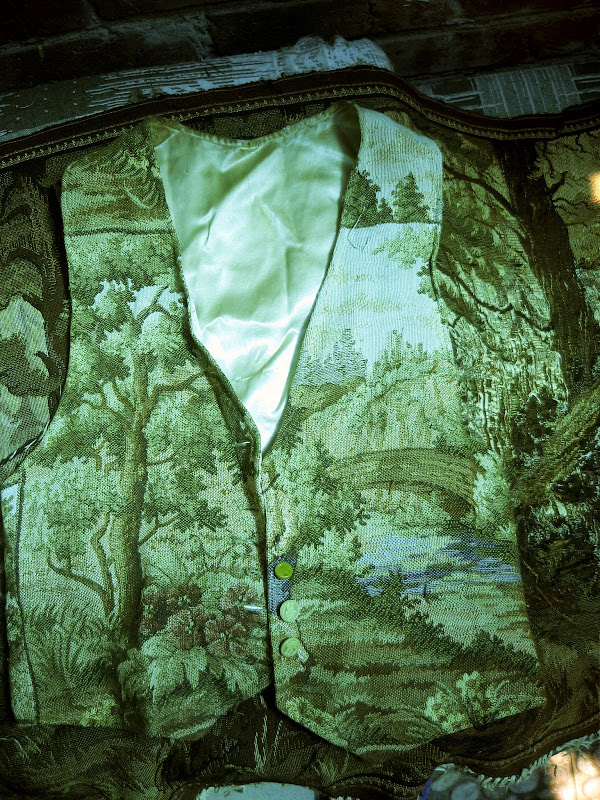

Вскоре его вместе с этими товарищами постигла трагическая судьба: я порезала богатырей на жилет — который не дошила (по всегдашней своей половинчатости поступков), но через несколько лет благополучно обменяла эти куски на готовый — сшитый художницей Ириной Гаршиной из немецкого коврика (со старым сюжетом):

Вот я в нём в 2008 году:

...Всю жизнь я питаю нежную любовь к этим гобеленам и коврикам: накидкам и наволочкам, подушкам и обивкам.

Вот подушка на моём компово-садовом стуле (для больной спины лучше всего такой стул с сильно откинутой спинкой):

А вот наволочки, купленные в сэконде за сущие копейки (то ли по три гривны, то ли по пять, максимум семь, и было их — шесть!):

Всё это время они лежали и ждали своего часа (нужно купить ещё подушки, скоро куплю), и я в них особо не вглядывалась (и не вчитывалась).

А полезла в шкаф, чтобы сфотографировать Марии Прокофьевнин гобелен, и ахнула!

Потому что написано на них примерно следующее:

Nón satis ést pulchr(a) ésse poémata: dúlcia súnto

Ét quocúmque volént amin(um) áuditóris agúnto.

Út ridéntibus ádridént, ita fléntibus ádflent

Húmaní voltús. Si vís me flére, doléndum (e)st

Prím(um) ipsí tibi: túm tua m(e) ínfortúnia láedent,

Télephe vél Peléu; male sí mandáta loquéris,

Áut dormítab(o) áut ridébo. Trístia máestum

Vóltum vérba decént, irátum pléna minárum,

Lúderitém lascíva, sevérum séria díctu.

Мало стихам красоты — пускай в них будет услада,

Пусть увлекают они за собой наши лучшие чувства!

Лица людей смеются с смеющимся, с плачущим плачут, —

Сам ты должен страдать, чтобы люди тебе сострадали,

Только тогда твои злоключения вызовут слёзы,

Будь ты Телеф иль Пелей. А начнёшь болтать как попало —

Я посмеюсь, а то и засну. Печальные лица

С грустною речью в ладу, сердитые — с гневною речью,

Лица весёлые — с шуткой, а строгие — с важным уроком.

(Перевод М. Гаспарова)

Из горациевской Науки поэзии — которая Ars poetica, ага.

Вот такая вот арс поэтика обыденной жизни...

...Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —

Не Елена — другая, — как долго она вышивала?

Музыкальный киоск

Формула справедливости

Формула несправедливости

Часы с кукушкой

Говорит Германия

Затем нынешний Итальянский полдень, а после него опять готовые

Сибирёк

Про малиновую собачку

Потом нужно будет писать:

Про красные туфельки

Бабутка

Рай наизнанку

Я и Ленин

Кровь-строительница... и далее, — немного, всего примерно с десяток лоскутьев.

...Найди пылинку дальних стран.

Вспоминая нехитрый быт шестидесятых-семидесятых годов (собственно первое десятилетие с начала и по начало, и моей жизни тоже, потому что пробуждение моего сознания совпало с началом шестидесятых: летом 1960-го мне исполнился год, и я могла уже смотреть более или менее осознанно), я думаю о том, как мудро он был устроен эстетически.

Гобеленные коврики с незатейливыми сюжетами (утро в сосновом бору, лесные и речные пейзажи, уютные домики, обязательно в лесу — с полянками и лужайками, — с детьми и животными, птицами — зверями лесными и домашними, — в домиках уютные окошки, всегда — даже и днём — зовущие жёлтым светом, то ли от солнца, то ли от абажура, сбор винограда или прочего урожая, богатыри на лошадях и витязи на распутье, собачки и курочки, солнышко и ручеёк, мостики-кладочки через нестрашные водоёмы), картины в тяжёлых золочёных рамах примерно с тем же набором чудес — и на материале, имитирующем полотно и кракелюры, — ткани на шторах и платьях, белые колоннады официальных зданий, отовсюду звучащая музыкальная классика — всё это создавало ощущение уюта и надёжности, всё было освещено вечным и незаходящим светом греко-римской архаики — через ампир, «одомашненную античность».

Скатерти и коврики с бахромой, занавески и занавесы — бархатные и в домах, а не только в клубах и (кино)театрах: театральные завесы обыденности, — плюшевые пальто у бабушек, донашивавших свои «москвички» — чёрные и коричневые, приталенные и прямые, с плиссированными полами, до колен и укороченные, с круглыми воротниками и острыми, — но всегда с огромными пуговицами — почти античными пряжками-фибулами...

Италия в сюжетах — сбор винограда в окрестностях Неаполя (полные корзины сверкающего зелёным золотом и манящего чернильной синевой Неаполя!), прекрасные наездницы, холёные лошади, балконы и висячие сады, извержения вулканов, римские волки, уносящие вместе с Иваном-царевичем наших и заморских царевен, горы и долы, грозы и грёзы (Грёзы) — всё это пряталось до поры в пылинках и порах, но пускало корни в подкорке и со временем давало плоды.

Прививка античностью и вообще мировым искусством незаметно формировала классический вкус — потому что, думаете, такие уж простые платья и юбки носили наши бабушки — помните, в мелкий такой рисунок — синие, тёмно-зелёные, коричневые?

Не то в горошек, не то в бобы... нет, в огурцы!

Потому что любимейший мой рисунок (о, как мечтала я в юности, когда мне было лет двадцать, — о тёмно-зелёном платье с таким рисунком! хоть подходи к бабульке и проси продать или поменяться!) называется — арабский (турецкий, восточный, персидский, — нужное подчеркнуть) огурец!

Вот он:

А вот его история.

И символическое значение: движение, развитие, энергия, счастье, благополучие...

Алёнушка и три богатыря, витязь на распутье, Иван-царевич на сером волке; дети, бегущие от грозы, — Шишкин во всех видах: с медведями, без медведей, с водоёмами и без, корабельный лес и буреломный, — брюлловские прекрасные девушки, лошади, балконы и дети, — брюлловский же не менее (а может, более) прекрасный виноград, так что слюнки текли от ягод и слёзы от солнца, — а домики, домики! как же хотелось войти и жить — и не покидать крылечек, ну разве что ненадолго — покормить курочек и гусяточек, поиграть с кошечками и собачками...

Что из всего этого великолепия было у нас?

Ну конечно же сбор винограда в итальянский полдень — огромная картина в раме, висевшая то в одной комнате, то в другой, так что у меня сейчас ощущение, что виноград этот, освещённый негаснущим солнцем, — был везде: во всех комнатах нововасильевского дома, потом Ба́лках — и, кажется, даже в Сума́х!

Алёнушка — и, наверное, дети, бегущие от грозы (они потом вместе с Грёзом переехали к бабушке Марусе — скорее всего, когда мы уезжали из Нововасильевки, передали бабушке и картины — вместе с жёлтым буфетом и диваном? никогда не спрашивала почему-то у бабушки, не наш ли это у неё и диван с валиками, — наивно полагая, что и бабушка и диван были-есть-будут всегда...) — это на картинах.

Причём Грёз каким-то образом поранился — в холсте образовалась пробоина, — возможно даже при перевозке из Нововасильевки в Приазовье, мама хотела выбросить — бабушка не дала: подклеила с обратной стороны и повесила на стену в зале — как раз над жёлтым диваном с валиками.

Это «избалованное дитя» — исчерпывающий образ нашего с Лилей всегдашнего поведения с собаками и кошками, кормимыми, лечимыми и всячески богоспасаемо-опекаемыми нами, несмотря на запреты (не очень строгие, ибо сама мама была сердобольнее нас с Лилей, вместе взятых, — да и «балованности» особой я не вижу и сейчас в том, чтобы поделиться с другом хорошеньким кусочком):

Вот он, Грёз, в правом верхнем углу, он жил у нас ещё в Приазовье (фотка приазовская), потом переехал с нами в Нововасильевку, а потом опять вернулся в Приазовье — к бабушке Марусе:

А дети, бегущие от грозы, висели у бабушки на противоположной стене, над дверью, ведущей на дяди Толину и тёти Шурину половину.

Вот они у меня теперь здесь.

Алёнушка жила в бабушкиной спальне — над одной из кроватей, вдоль, а поперёк — висел Закон Божий, в связи с которым я решала неразрешимый вопрос (не)возможности убийства этим самым законом, — и мне её неизменно было очень и очень жалко, несмотря на то что она в одном была счастливее меня: мне всегда ужасно хотелось, чтобы у меня было такое же платье (и, наверное, с тех самых пор я питаю слабость к таким расцветкам... а впрочем, они были распространены тогда и в одежде живых бабушек, а не только живописных страдалиц).

Охотников на привале почему-то очень любили вешать в столовых, чайных и кафе — очевидно, для (сомнительного) аппетита:

Иван-царевич на сером волке мне не очень нравился — я чувствовала в этом сюжете какую-то фальшь — уж больно безрадостны были лица у всех, включая волка:

И почему-то я терпеть не могла портрет неизвестной Крамского — мне не нравилось это грубое заносчивое лицо, не нравился ракурс, колорит — словом, дама эта воплощала для меня всё самое отвратительное в людях, пейзаже и сюжете:

Шишкин — в том или ином виде или варианте — был у всех:

В лесу

Корабельная роща

У тёти Шуры с дядей Толей (тоже над дверью, тоже в зале — отделённом от бабушкиного коридором, — так что дети, бегущие от грозы, и корабельный лес висели спинами друг к другу — изнанкой картины) был вот этот шишкинский «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»:

И всегда, во всех видах (в репродукциях, в самодельных копиях художников-любителей) мне очень нравился поленовский дворик.

Да и кому он может не понравиться?

Ведь там есть всё, что нужно человеку для счастья: и итальянско-римская неугасимая лампада солнца, и мандельштамовские зелёные луга, и неапольский виноградный травяной изумруд:

В. Поленов. Московский дворик. 1878

Три богатыря, витязь на распутье, утро в сосновом бору у нас были были гобеленные.

И если вы полагаете, что эти бесхитростные коврики так уж просты, — вы ошибаетесь...

Где-то я читала, что станки по производству тонких, но крепких и высочайшего качества (они благополучно прожили по полста лет и выглядят как новенькие) гобеленов были вывезены после войны из побеждённой Германии, и первое время на них изготавливали коврики с внеидеологическими немецкими сюжетами — с домиками-оленями-детьми-мостиками-лужайками, — а потом перепрограммировали на наши родимые — и тогда появились богатыри и витязи и наш сосновый (а не немецкий) лес...

Смотрите сами: вот это наши медведи в нашем бору (чудом сохранившиеся, но потёртые, потому что использовались в последние годы, как и богатыри, в качестве накидки на диванах и креслах):

А вот гобелен, подаренный мне Марией Прокофьевной летом 2012 года, — а его ей подарила Анна Емельяновна Москаленко, наша соседка, так что гобелен этот — из параллельного (зазеркального) домрайсада:

|

| Альбом: Итальянский полдень в сосновом бору |

Ну явно же немецкие домики?

И бахрома какая старательная:

Видите богатыря за спиной у моей подруги Любы?

А видите двух других за моей спиной?

Вскоре его вместе с этими товарищами постигла трагическая судьба: я порезала богатырей на жилет — который не дошила (по всегдашней своей половинчатости поступков), но через несколько лет благополучно обменяла эти куски на готовый — сшитый художницей Ириной Гаршиной из немецкого коврика (со старым сюжетом):

Вот я в нём в 2008 году:

...Всю жизнь я питаю нежную любовь к этим гобеленам и коврикам: накидкам и наволочкам, подушкам и обивкам.

Вот подушка на моём компово-садовом стуле (для больной спины лучше всего такой стул с сильно откинутой спинкой):

А вот наволочки, купленные в сэконде за сущие копейки (то ли по три гривны, то ли по пять, максимум семь, и было их — шесть!):

|

| Альбом: Итальянский полдень в сосновом бору |

Всё это время они лежали и ждали своего часа (нужно купить ещё подушки, скоро куплю), и я в них особо не вглядывалась (и не вчитывалась).

А полезла в шкаф, чтобы сфотографировать Марии Прокофьевнин гобелен, и ахнула!

Потому что написано на них примерно следующее:

Nón satis ést pulchr(a) ésse poémata: dúlcia súnto

Ét quocúmque volént amin(um) áuditóris agúnto.

Út ridéntibus ádridént, ita fléntibus ádflent

Húmaní voltús. Si vís me flére, doléndum (e)st

Prím(um) ipsí tibi: túm tua m(e) ínfortúnia láedent,

Télephe vél Peléu; male sí mandáta loquéris,

Áut dormítab(o) áut ridébo. Trístia máestum

Vóltum vérba decént, irátum pléna minárum,

Lúderitém lascíva, sevérum séria díctu.

Мало стихам красоты — пускай в них будет услада,

Пусть увлекают они за собой наши лучшие чувства!

Лица людей смеются с смеющимся, с плачущим плачут, —

Сам ты должен страдать, чтобы люди тебе сострадали,

Только тогда твои злоключения вызовут слёзы,

Будь ты Телеф иль Пелей. А начнёшь болтать как попало —

Я посмеюсь, а то и засну. Печальные лица

С грустною речью в ладу, сердитые — с гневною речью,

Лица весёлые — с шуткой, а строгие — с важным уроком.

(Перевод М. Гаспарова)

Из горациевской Науки поэзии — которая Ars poetica, ага.

Вот такая вот арс поэтика обыденной жизни...

...Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —

Не Елена — другая, — как долго она вышивала?

Музыкальный киоск

© Тамара Борисова

Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства — значит, текст уворован ботами-плагиаторами.